tus cebos matan nuestra fauna

WWF acaba de publicar su informe La lucha contra el veneno en España, en el que analiza las acciones puestas en marcha entre 2011 y 2016 para frenar el uso de cebos envenenados. Canarias es una de las 10 comunidades autónomas que más «graves carencias» presenta en la adopción de medidas en la lucha contra el uso de venenos. / Santa Cruz de Tenerife

Cuando alguien coloca un cebo con veneno difícilmente va a acabar con el animal con el que ha entrado en conflicto. Está envenenando a todo un ecosistema porque «el veneno no se puede dirigir a un individuo, sino que entra en la cadena trófica» y acaba matando a infinidad de animales que nada tienen que ver con el conflicto inicial que se pretendía resolver. «El uso de veneno es ilegal, cruel y anacrónico», afirma Federico González, de la Asociación Veterinaria para la Atención de la Fauna Exótica y Silvestre (Avafes) en Canaria, consciente de que el problema persiste, entre otras razones, por una cuestión cultural.

De hecho, Canarias no sale bien parada en el informe La lucha contra el veneno en España que acaba de publicar WWF sobre la adopción de medidas contra la presencia de venenos entre 2011 y 2016. Es una de las diez regiones con más «graves carencias» a la hora de hacer frente al uso de cebos envenenados, explica Carlos Cano, de WWF, que, sin embargo, valora la aprobación en 2014 de la Estrategia para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio natural no urbano de Canarias de la que, de momento, admite, «no se tienen datos».

«La situación en Canarias avanza muy lentamente», reconoce Federico González, que destaca «aspectos positivos» como que las islas cuentan ya con un coordinador de la Estrategia o que el Gobierno -que coordina las actuaciones dentro del desarrollo de la Estrategia- haya firmado un convenio con el Servicio de Toxicología Clínica y Analítica (Sertox) de la ULPGC para financiar los análisis e informes en Canarias, «vital para la sostenibilidad de un laboratorio de referencia en las Islas». También reconoce que en algunas islas, como Gran Canaria, se ha avanzado mucho, aunque en otras se sigue casi igual que hace una década.

Entre 2011 y 2016 se investigaron 260 incidentes con unos 300 animales (la mayoría) y cebos envenenados analizados por el Sertox. De ellos más de la mitad dieron positivo en carbofurano, aldicarb y rodenticidas.

El 60% de las especies envenenadas son silvestres (cuervo, guirre, aguililla, cernícalo, búho chico, lechuza, halcón tagarote) y el 40% domésticas (perros, gatos y palomas). Estas cifras, dice González, son «la punta del iceberg», pues «pueden representar menos del 10% de la mortalidad real», y pone el acento en «la invisibilidad del problema» y la necesidad de que cuando se halle un animal se investigue qué tipo de veneno comió, dónde lo comió y dónde lo adquirió quién puso el cebo.

«Hay mucho desconocimiento, pero también hay mucha gente que sabe del uso de venenos y otros que, sábiéndolo, siguen poniendo cebos», por eso afirma que «no se trata solo de perseguir el delito, sino de sensibilizar porque envenenar un animal es un delito, pero, sobre todo, causa un terrible daño a la biodiversidad».

Para González es fundamental dirigir bien las prioridades y, sobre todo, «ser constructivos».

Cuando alguien coloca un cebo con veneno difícilmente va a acabar con el animal con el que ha entrado en conflicto. Está envenenando a todo un ecosistema porque «el veneno no se puede dirigir a un individuo, sino que entra en la cadena trófica» y acaba matando a infinidad de animales que nada tienen que ver con el conflicto inicial que se pretendía resolver. «El uso de veneno es ilegal, cruel y anacrónico», afirma Federico González, de la Asociación Veterinaria para la Atención de la Fauna Exótica y Silvestre (Avafes) en Canaria, consciente de que el problema persiste, entre otras razones, por una cuestión cultural.

De hecho, Canarias no sale bien parada en el informe La lucha contra el veneno en España que acaba de publicar WWF sobre la adopción de medidas contra la presencia de venenos entre 2011 y 2016. Es una de las diez regiones con más «graves carencias» a la hora de hacer frente al uso de cebos envenenados, explica Carlos Cano, de WWF, que, sin embargo, valora la aprobación en 2014 de la Estrategia para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio natural no urbano de Canarias de la que, de momento, admite, «no se tienen datos».

«La situación en Canarias avanza muy lentamente», reconoce Federico González, que destaca «aspectos positivos» como que las islas cuentan ya con un coordinador de la Estrategia o que el Gobierno -que coordina las actuaciones dentro del desarrollo de la Estrategia- haya firmado un convenio con el Servicio de Toxicología Clínica y Analítica (Sertox) de la ULPGC para financiar los análisis e informes en Canarias, «vital para la sostenibilidad de un laboratorio de referencia en las Islas». También reconoce que en algunas islas, como Gran Canaria, se ha avanzado mucho, aunque en otras se sigue casi igual que hace una década.

Entre 2011 y 2016 se investigaron 260 incidentes con unos 300 animales (la mayoría) y cebos envenenados analizados por el Sertox. De ellos más de la mitad dieron positivo en carbofurano, aldicarb y rodenticidas.

El 60% de las especies envenenadas son silvestres (cuervo, guirre, aguililla, cernícalo, búho chico, lechuza, halcón tagarote) y el 40% domésticas (perros, gatos y palomas). Estas cifras, dice González, son «la punta del iceberg», pues «pueden representar menos del 10% de la mortalidad real», y pone el acento en «la invisibilidad del problema» y la necesidad de que cuando se halle un animal se investigue qué tipo de veneno comió, dónde lo comió y dónde lo adquirió quién puso el cebo.

«Hay mucho desconocimiento, pero también hay mucha gente que sabe del uso de venenos y otros que, sábiéndolo, siguen poniendo cebos», por eso afirma que «no se trata solo de perseguir el delito, sino de sensibilizar porque envenenar un animal es un delito, pero, sobre todo, causa un terrible daño a la biodiversidad».

Para González es fundamental dirigir bien las prioridades y, sobre todo, «ser constructivos».

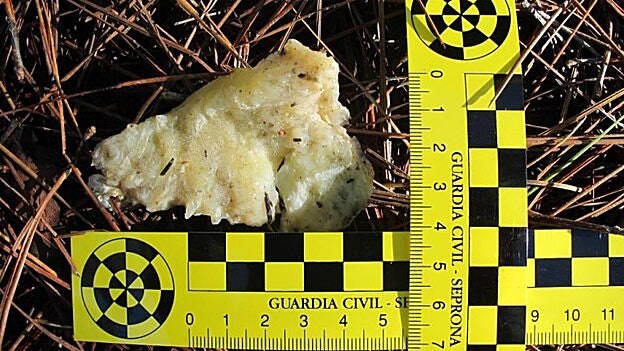

Avafes Canarias y SEO/BirdLife hicieron un estudio en 2015, que denominaron Venemómetro, para «conocer por islas la situación previa a la Estrategia Canaria contra el Veneno. En ese diagnóstico se vieron ya «graves carencias». En 2018 ser hará otro para ver el cumplimiento de la Estrategia. Este año se trabaja en el establecimiento de una base de datos y un mapa de riesgos, la mejora y estandarización de protocolos, la dotación de medios para la recogida y transporte de muestras, la formación, la recogida de sustancias ilegales y las actuaciones en el medio urbano. Abajo, cebo envenenado y veneno.