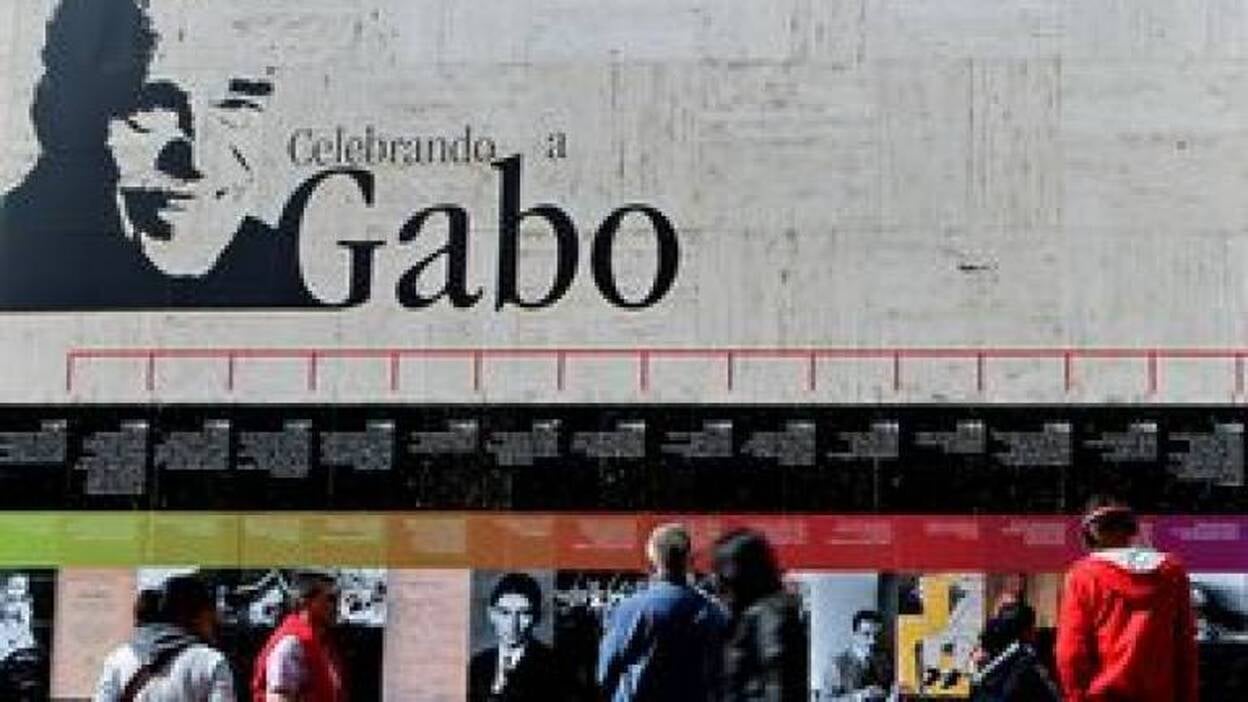

El arte de contar y el don de hacerlo con naturalidad

Es triste despedir a García Márquez, pero él lo sabía bien, que toda historia tiene un principio, un desarrollo, y un final. Y no obstante la conciencia de la finitud y del inevitable ciclo de la vida, duele renunciar al revuelo y la expectativa que generaba siempre el anuncio de una nueva obra suya, incluso sabiendo de antemano que sería difícil volver a encontrarse con Cien años de soledad.

Alicia Llarena

Lunes, 21 de abril 2014, 14:13

Los amantes de Gabo siempre tuvimos algo de fanáticos y aceptamos el fanatismo con toda su pasión y su entusiasmo ciego. En más de una ocasión, charlando sobre el escritor colombiano con colegas de cualquier parte del planeta, que igual que yo adoraban su escritura, cerrábamos todo debate sobre sus obras, fueran antiguas o recientes, más acertadas o menos atractivas, con una sentencia tan breve como rotunda: «Yo a Gabo se lo perdono todo».

¿Cómo no iba ser así? Se trata del escritor que cambió la vida de muchos de sus lectores, abriéndonos un mundo de posibilidades infinitas, de imaginación desbordante, de embaucamiento literario y destreza narrativa. Yo me asomé a Macondo con apenas dieciséis años y cerré el libro con una extraña sensación de orfandad, el sentimiento de abandonar un país maravilloso y de concluir un viaje que hubiera deseado eterno. Las más de trescientas páginas de Cien años de soledad me supieron a poco y los Buendía se convirtieron en mis vecinos, en mi familia. Es más, como le sucedió a otros tantos, la lectura de su novela más célebre me convenció de que mi destino no podría ser otro que estudiar literatura y, más concretamente, la literatura de América Latina. Que un libro puede cambiarnos la vida, modificar nuestra ruta o señalarnos un nuevo camino es un hecho. Los efectos de aquel juvenil encuentro con Cien años de soledad han sido prolongados, al nivel de la conmoción que suscitó su lectura: a esa novela le he dedicado largas horas de estudio, sobre el Realismo Mágico, de la que es referencia y paradigma, hice mi Tesis doctoral y con el nombre de Gabo, precisamente, bauticé sin pensármelo dos veces a mi único gato. Los que amamos a García Márquez, ya lo dije desde el principio, somos fanáticos de su obra, hooligans pacíficos siguiendo paso a paso su poblado y magnífico universo.

Cien años de soledad es, sin duda, la novela con que todos asociamos al colombiano, porque en ella se resumen, de algún modo, sus talentos artísticos, su visión literaria, su fuerza narrativa, el poder de su imaginación. Pero hay otras, El otoño del patriarca, por ejemplo, donde Gabo se entregó a la batalla del lenguaje, peleando con el ritmo, con la palabra, con la frase, con el párrafo, hasta el punto de que, según sus amigos cercanos, Augusto Monterroso o Álvaro Mutis, entre otros, ésa era su novela más apreciada por lo que tuvo para él de gran guerra personal como escritor frente al vértigo de una historia, y la que hubiera querido que los lectores reconociéramos en la misma dimensión que Cien años de soledad.

La prosa de Gabo tiene un poder de seducción descomunal, y de ello son testigos los millones de admiradores que ahora lamentan su pérdida y que han seguido su trayectoria durante décadas. Porque el colombiano era, sobre todo, un contador de historias dotado de forma excepcional para el olvidado arte de contar. Por eso subyugan sus novelas, pero también sus cuentos, sus abundantes crónicas periodísticas, sus guiones de cine, su biografía e incluso sus simples declaraciones o entrevistas. Y por eso, también, podía permitirse el lujo de construir una novela a partir de una simple noticia (Relato de un náufrago), de reescribir con ternura la novela sentimental decimonónica y el culebrón latinoamericano sin caer en sus abismos (El amor en los tiempos del cólera) o de sostener la curiosidad del lector hasta el final, aunque hubiera revelado el desenlace en las primeras líneas (Crónica de una muerte anunciada). Como adoradora personal de su obra y especialista en su escritura, se me antoja hablar en estos párrafos de tantas y tantas cosas que se deben al colombiano. Por ejemplo, de los millones de personas a las que convirtió en ávidas lectoras, o de las otras tantas a las que mostró la posibilidad y el camino para escribir, o de la larga prole de imitadores, anónimos o exitosos, que tuvo en todo el planeta. En América Latina, sin ir más lejos, hoy llaman «Las gabitas» a Laura Esquivel o Isabel Allende, prolongadoras de su fórmula magicorrealista. Cuando se habla de Salman Rushdie o de Moses Isegawa, se dice que sus conocidas novelas Hijos de la media noche y Crónicas abisinias, respectivamente, son la Cien años de soledad de la India y de África. Pareciera que después de García Márquez, todo país, toda cultura, todo continente, necesitaran para hacerse más visibles y prodigiosos una novela como la suya.

¿Pero qué tiene esa novela para imantarnos así? Aparte de hermosos personajes como Remedios la Bella, José Arcadio Buendía o Úrsula Iguarán, y además de momentos conmovedores, instantes mágicos, sentencias poéticas, sentido del humor o una enorme sabiduría sobre la condición humana, la novela tiene, sencillamente, la cualidad por la que se distingue todo el discurso del escritor: el poderoso encanto de la naturalidad. Mucho después de publicarla, el propio García Márquez contó el secreto de su fórmula, la estrategia narrativa del conocido Realismo Mágico. Pasó meses buscando el tono adecuado para escribirla ya tenía la historia, los personajes, las anécdotas, todos los elementos necesarios para embarcarse en la novela, pero no encontraba «el tono», ese tono preciso para contar las cosas más extraordinarias, mágicas e irreales como si fueran verdad, y viceversa.

Hasta que un día, conduciendo su coche desde la Ciudad de México hasta Acapulco, se acordó de su abuela, y de los cuentos que ella le hacía durante su infancia en el pueblo de Aracataca, y de cómo aquella mujer que lo cuidó siendo un niño era capaz de inventarse historias increíbles e inverosímiles y de contárselas sin pestañear, sin inmutarse, con absoluta naturalidad: «Me contaba las cosas más atroces sin conmoverse, como si fuera una cosa que acabara de ver. Descubrí que esa manera imperturbable y esa riqueza de imágenes era lo que más contribuía a la verosimilitud de sus historias. Usando el mismo método de mi abuela, escribí Cien años de soledad».

Y así fue, esa novela que ha cautivado a millones de lectores, dio nuevas alas a la imaginación y abrió mágicas ventanas al milenario arte de contar, es sobre todo un homenaje verbal a la naturalidad, la prueba de que no hay nada más creíble y verosímil que ejercerla en cada frase, igual que hacía su abuela, «como si hubieran sabido aquellos viejos declaró en una entrevista el propio Gabo que en literatura no hay nada más convincente que la propia convicción».