Osaka-Tokio

Japón seguía sorprendiéndonos

Mario Hernández Bueno

Sábado, 14 de junio 2025, 22:37

No sabíamos que había que pagar aparte el transporte de las maletas en esos huecos situados en los extremos de los vagones. Así que nos vimos con ellas entre las rodillas y el asiento de delante durante las dos horas y veinte minutos que tardó el tren desde Osaka a Tokio. Estaba claro que los ferrocarriles y sus laberínticas estaciones seguían dándome mala vida.

Y tras diez años volvíamos a Tokio. El hotel Mitsui Garden, bastante bueno, aunque alejado del centro, se sitúa en un barrio llamado 'Italiano'. Una zona de modernos edificios de oficinas. El entrañable Namba, el corazón de la capital de la gastronomía, que es Osaka, va por similar camino: se derriban las casas antiguas de pocos pisos, convertidas en restoranes y comercios, y se levantan hoteles. El negocio inmobiliario-hotelero hace también allí de las suyas.

Pero Japón seguía sorprendiéndonos. Al bosque Aokigahara, cerca del Fuji, acuden los japoneses que deciden suicidarse. Llegan en sus autos. Los abandonan. Hacen caso omiso a los ostentosos carteles que tratan de disuadirlos y se adentran. Y en el centro de Tokio se encuentra el bario de Toyoko kids, donde se pueden ver, día y noche, a niños deambulando o sentados en el suelo de una placita. Allí viven y allí beben. Y no lejos, en un pequeño parque, se ven a hombres y mujeres con las miradas perdidas sentados en los bancos. Pasan horas en una 'tierra de nadie' esperando a que acudan sus hijos y llevarlos a casa. Los niños viven de lo que pueden. Hasta de la prostitución.

Y también nos sorprendió por ser una sociedad cuyo comportamiento se aleja de los tópicos que oímos por aquí. Aparte de tener una seguridad ciudadana envidiable y destacar por sus asombrosas honradez y honestidad, comprobamos como son de accesibles y amables sus gentes. En el tren se sentaba delante un señor que leía una revista o catálogo de hostelería. Ojeaba fotos de uniformes de cocineros y otros insumos propios. No podía aguantarme y, como estaba frito por charlar con alguien desconocido, le pregunté si trabajaba en un hotel. «No, soy el chef del Primer Ministro y el cocinero para las casas reales cuando visitan Japón». Y pegamos a hablar como si nos conociéramos. Me dio su tarjeta y quedamos en mantenernos en contacto. Casualmente, ese día viajaba a Barcelona para asistir a un congreso. Y, efectivamente, con Hitoshi Siguiura me chateo con alguna regularidad, lo que me reconfirma que los japoneses no son tan cerrados. Y además tienen sentido del humor; me gusta bromear con los taxistas, dependientes, camareros, cocineros… y allí también se mostraron siempre receptivos y risueños. No tuve el mínimo percance.

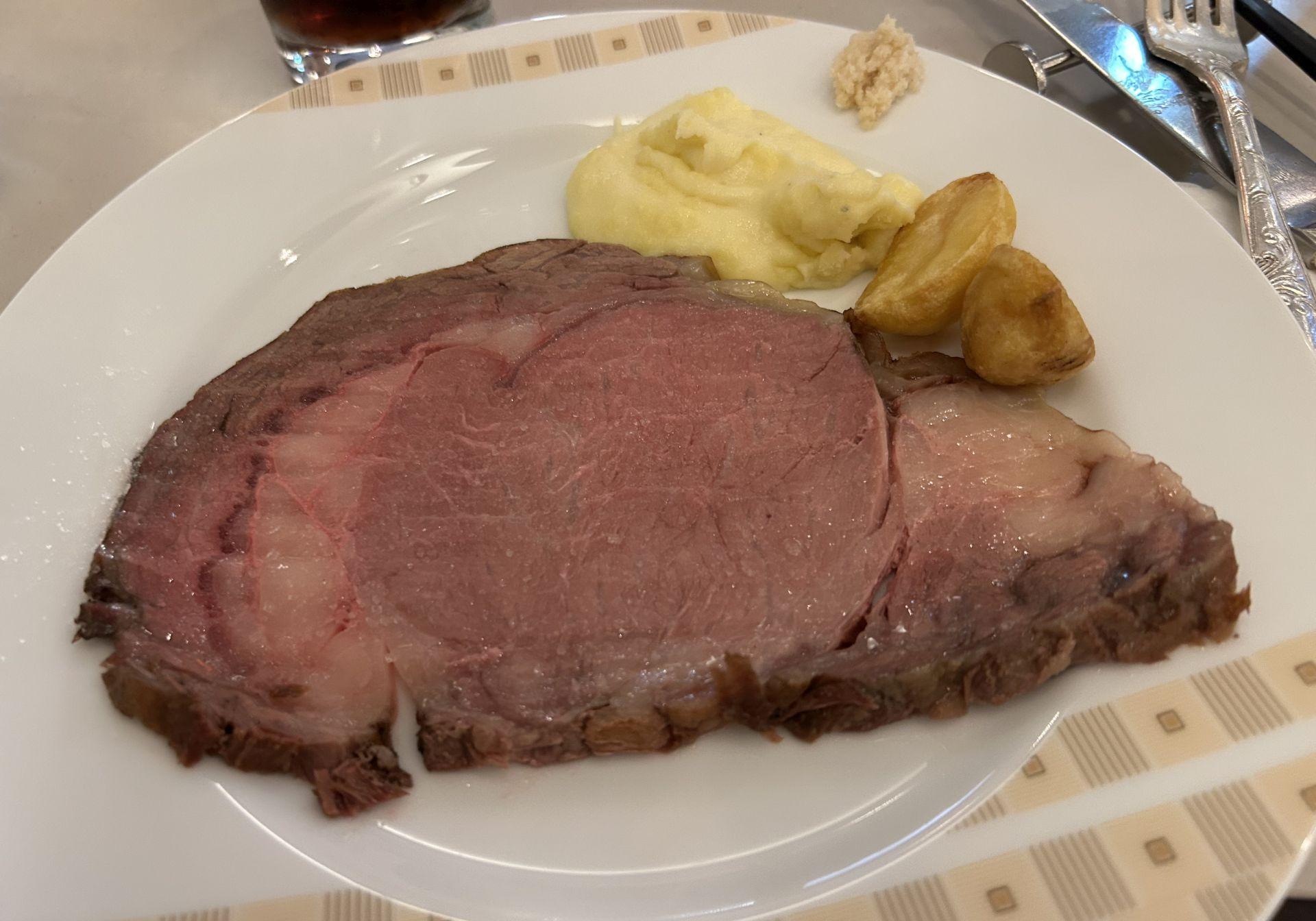

Y siguiendo con los bufés decidimos acudir la primera noche al del lujoso hotel Imperial, situado en una plata alta con vistas a la capital. El elegantísimo comedor Viking no ofrecía productos lujosos, pero los presidía un solemne lomo alto de vacuno horneado, servido en generosas lonchas con su jugo o gravy, que emocionaría a Enrique VIII.

El servicio, como no podía ser menos, fue más que amable, impecable. Y su chef ejecutivo se mostró muy feliz por charlar con un tipo exótico: un español. La cuenta, 190€ con las bebidas.

En el viaje anterior recorrimos el famoso Tsukiji, el mayor mercado del mundo de productos del mar. Y, a pesar de que estaba cerrado por obras, acudimos porque a su vera existen varias manzanas de casas convertidas en tiendas y restorancitos. Queríamos comprar esos famosos cuchillos artesanales. Y de ver a tanto marisco y oler tanto pescado asado o frito a las puertas de aquellos figones optamos por almorzar. Pedimos sashimi de atún rojo y de toro (ventresca); Tempura de langostinos; paquetitos con huevas de salmón y vieiras, que no estaban muy católicas. Las devolví. Y no las cobraron. Con arroz y bebidas, 50€. Al estar lejos del centro teníamos que ir en metro.

El céntrico barrio de Ginza es de lo más atractivo. Todo tipo de tiendas, hasta encontramos una de cuatro pisos que solo venden guitarras eléctricas Fender. Cientos de modelos, desde las clásicas Telestar y la Stratocaster a un mundo de diseños y colores. Y me permití la osadía de preguntarle a los vendedores si sabían quién fue el primer europeo que, en 1958, mandó traer de la fábrica, en California, la primera Stratocaster. Nadie lo sabía. Fue el admirado Hank B. Marvin, primer guitarra de aquel fantástico grupo, The Shadows. Después de Marvin compró otra Bruce Welch, guitarra rítmica, y Jet Harris el contrabajo.

El barrio «italiano» se desdobla. Las oficinas se abandonaban a la paz de la noche. El hotel solo da desayunos. Así que fuimos a cenar a un cercano y pequeño restorán de cocina europea, Mille Fiore. Pedimos sendos platos de apetitosa pasta. Y como no nos alcanzó el queso, pedimos a la joven y jovial camarera que nos trajera más. Inmediatamente vino con un fragante trozo de Parmesano y un curioso molinillo, con el que lo ralló sobre los platos. Y como nos encantó aquel curioso adminículo le preguntamos donde podríamos comprarlo. No pasaron dos minutos y vino con un paquetito. Era un molinillo, que nos regalaban.

Un objetivo era comer en Aragawa, que la revista Forbes aseguró que era el restorán más caro del mundo: 750 libras esterlinas por un bistec. Pero después de informarnos, supimos que ya no es tan caro. En realidad es un pequeño comedor de cuatro mesas más un reservado. Nada de decoración. Simple. Y en el fondo, tras un mostrador, un par de cocineros frente a un horno donde «asan» las carnes. Un camarero-maître, impecablemente vestido, y con aspecto de diplomático, nos atendió. Pedimos dos cocktails, uno de gambitas y otro de cangrejo peludo (pequeño). Compartimos los cocktails. Tania se decidió por el solomillo y yo por el lomo bajo.

Y llegaron las carnes, que tuvimos que devolver porque no las había atemperado: frías por dentro. Todo estuvo correcto, grueso bistec de Kobe, que ya no volveré a comer, en steaks, porque tanta grasa empalaga.

Solo nuestra mesa y otra, de tres comensales, ocupaban el comedor. La factura dejó pálida a la del restorán Misono en Kobe. Eso sí, aquel señor, con pintas de diplomático, nos acompañó hasta la calle y nos despidió con reverencias.

Llevo en mis largos viajes turrones. Me valen en lugar de las prosaicas propinas. Así que dos días después llevé dos tabletas a aquella chica y sus compañeros del Mille Fiore. Quedaron tan sorprendidos como emocionados. A la joven se le inundaron los ojos. Que maravilla de gente en Japón. Al día siguiente volamos a Seúl.

FOTO 7: El generoso entrecot de carne de Kobe en el restorán más caro del mundo