Bergman era el cine

En un mundo en el que el cine se percibe sobre todo como una industria de entretenimiento y un medio de masas, no como un lenguaje audiovisual y mucho menos a menudo como un arte, resulta comprensible que una figura como la de Ingmar Bergman encuentre resistencias y hasta mofas: actitud que encuentra su expresión más compasiva en formulaciones del estilo de que ver una película suya no es ninguna fiesta.

Antonio Weinrichter / Madrid

Lunes, 9 de julio 2018, 11:12

El cine de este sueco tenebroso (gloomy Swede fue el estúpido apodo que se ganó a comienzos de su carrera por parte de algún periodista anglosajón) parece servir para recordarnos, en efecto, que hemos venido a esta tierra a sufrir. Y, en efecto, en las pantallas que exhiben o exhibían sus películas se dirimen cuestiones trascendentales y los personajes exhiben traumas personales que acarrean consecuencias «físicas y psíquicas de indescriptible violencia» –esto aparece entrecomillado porque era una frase que se repetía obsesiva en Pasión, una de sus numerosas obras maestras–.

Abunda en esta idea también el protagonista de Santiago, de Joao Moreira Salles, al recordar una frase que atribuye de forma quizá apócrifa al gran Ingmar: «Somos muertos insepultos pudriéndonos bajo un cielo cruel y completamente vacío». Este es el Bergman de su primera trilogía aúrea, aunque ya no se oye llamarla así, formada por El manantial de la doncella, El séptimo sello y Fresas salvajes. Dos terribles fábulas medievales en donde se habla de tú a tú, o incluso se juega al ajedrez, con la Muerte (una Muerte mucho menos empática que el magnífico personaje en que la convirtió Terry Pratchett). Pero también un fabuloso viaje de (auto)reconocimiento de un anciano profesor: hay una pesadilla de un fragor ahogado, digna del Dreyer de Vampyr, que da mucho miedo pero también un modulado proceso de reconciliación con la vida que se le empieza a escapar al protagonista. Y aunque este sea un genial Victor Sjöstrom, que le servía a Bergman para enlazar con la gran tradición del cine sueco silente, lo mejor de ver Fresas salvajes es reconocer los rostros de la compañía de repertorio que acompañaría al cineasta en su larga trayectoria posterior; actores como Max von Sydow o Gunnar Bjornstrand y actrices (¡ah, las actrices de Bergman!) como Bibi Andersson, Ingrid Thulin o Gunnel Lindblom.

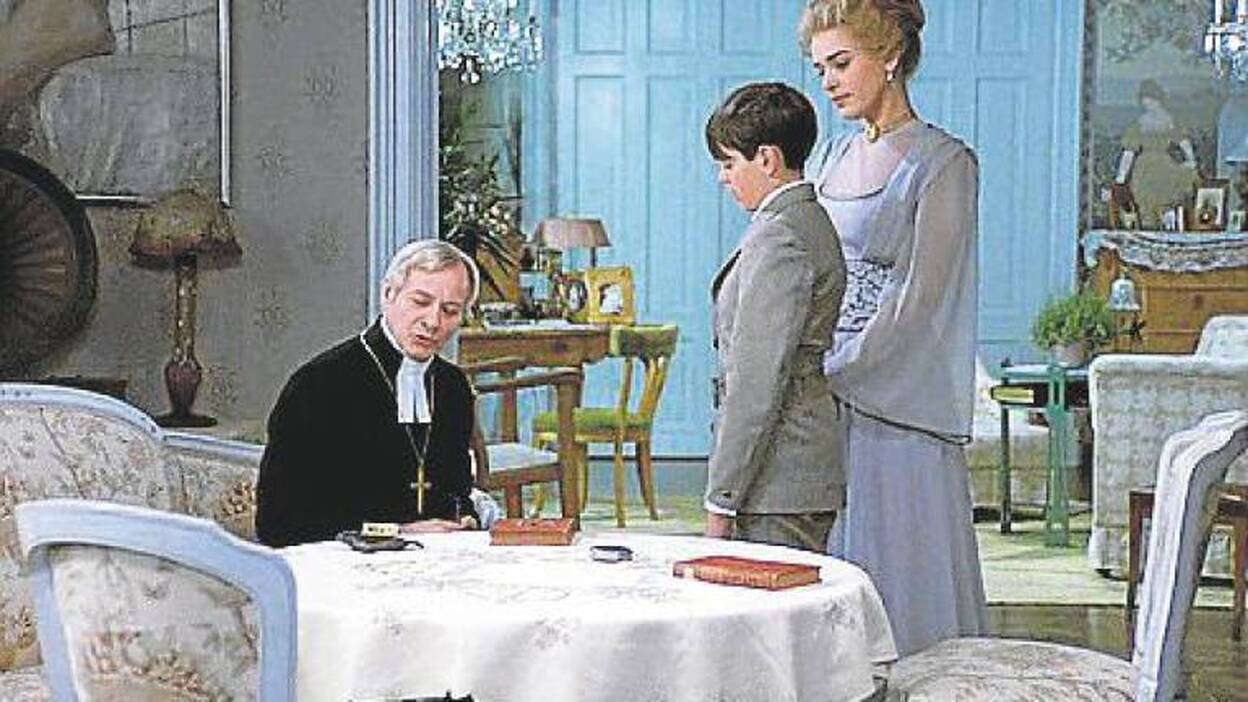

Pero ese cielo cruel y completamente vacío remite en realidad y de forma más pertinente a la segunda gran trilogía que rodaría casi a continuación: Como en un espejo, Los comulgantes y El silencio. Aquí la pérdida de fe del párroco Bjornstrand de Los comulgantes, la pérdida de gracia del mundo que rodea a las hermanas Thulin y Lindblom en El silencio, evocan verdaderamente el silencio de Dios; pero estos dos títulos en particular son dos cimas de un Bergman que ha dejado atrás el determinismo existencial más convencional de su primer cine de los años 40 y 50.

Angustia nórdica

Vaya panorama sombrío, pensará de todas formas el espectador que no se sienta convencido por tanta plasmación del angst, esa angustia nórdica en la que parece sumergirse Bergman con gusto. Y pensará que quizá se toma a sí mismo demasiado en serio: los cineastas que más amamos no dejan para el final de su carrera una «summa total de mi vida como realizador de películas», que es como describió Bergman Fanny y Alexander en 1983, asegurando que sería la última de ellas. Y no incumplió del todo su palabra porque luego rodó solo piezas para televisión; si bien su verdadera despedida llegaría en 2003 con la bella historia de amores crepusculares Sarabande.

La verdad es que Ingmar era un tímido integral, que rehuía las apariciones públicas y rechazó incontables peticiones de festivales de todo el mundo para presentar sus películas: el crítico Peter Cowie, uno de sus grandes exégetas y admiradores, cuenta que tardó diez años en convencerle para que viniera a dar una charla a la filmoteca inglesa y siempre bajo la condición de no hablar de su cine sino del mucho menos conocido Alf Sjoberg, otro pionero cineasta sueco.

Para ver cómo habla de su obra hay que recurrir a algunos libros de entrevistas largas que sí accedió a dar, o a sus propios escritos: las memorias La linterna mágica y, en especial, Imágenes, en donde sacó a la luz sus diarios y sus apuntes de trabajo en donde había anotado «las fuentes reveladoras, los recuerdos y las imágenes» de los que surgían sus películas.

Por otro lado, y pese a lo que pudiera parecer, Bergman no le daba tanta importancia al cine, el suyo o el de los demás. En la presentación del libro de Persona, otra de sus grandes películas, escribía: «La religión y el arte sólo se mantienen en la vida por unas razones sentimentales, como una pura cortesía convencional hacia el pasado, una benevolente solicitud hacia los ciudadanos cada vez más nerviosos de la civilización del ocio». Y añadía que respecto a la política, «el arte está desesperadamente superado. Los artistas ya no son prácticamente los visionarios sociales que fueron. Y no deben imaginarse que lo son».

Estas palabras, dichas en los años de mayor compromiso político del cine (proceden del libro Conversaciones con Ingmar Bergman, publicado originalmente en 1970), explican otra concepción que se tiene de este cineasta, como de alguien un poco ajeno a las convulsiones del mundo real. Pese a enfocar de frente esas convulsiones en los tanques que aparecen en El silencio o en el telediario que contempla con horror Liv Ullman en La vergüenza, y pese a abordar en más de una ocasión –aunque con un ligero escepticismo– el valor terapeútico del arte, la imagen que primero viene a la cabeza de Bergman es la del eremita que se traía el cine a su isla-refugio en Faro en vez de practicar un cine de intervención. O de consuelo balsámico para el espectador poco exigente...

En esa imagen se contiene la de un cineasta que haría cine para exorcizar sus fantasmas personales: si era terapia, era autoterapia. Así, Persona surge de una fuerte crisis y le ayudó a «salvar su vida»; El rito fue su personal diatriba contra sus críticos y censores; y el carácter autobiográfico de muchas de sus películas resulta evidente. Pero esta es otra imagen fake, diríamos ahora, pues el cine de Bergman tiene para el que sepa mirarlo una riqueza humanística y formal inagotable. Fue Godard, el crítico, todavía no realizador, quien primero supo verlo o mejor primero supo explicarlo, en el momento mismo del estallido internacional del fenómeno Bergman, que contribuyó a fundamentar la noción de un cine de autor a lo largo de la década de los años 50, antes de las nuevas olas de la más publicitada década posterior. En 1956 y 1957 sus películas Sonrisas de una noche de verano y El séptimo sello fueron premiadas en Cannes, que volvería a premiarle, en 1960, por En el umbral de la vida. En 1958 ganó el Oso de oro en Berlín por Fresas salvajes y en 1960 recibe el Oscar de Hollywood –sede simbólica del otro cine– por El manantial de la doncella. Pues bien, es en 1958 cuando el joven turco Godard le alaba por ser el cineasta del instante: «Un film de Bergman es, si se quiere, un veinticuatroavo de segundo que se transforma y prolonga durante hora y media. Es el mundo en el espacio que media entre dos parpadeos, la tristeza entre dos latidos de corazón, la alegría de vivir entre dos palmadas de las manos».

Un poeta describiendo el cine palpitante del primer gran Bergman, el de los primeros años 50, el de Juegos de verano, el de Un verano con Monika, que contiene ese momento deslumbrante en el que Harriet Andersson mira largamente a cámara, rompe la cuarta pared y se convierte en la monalisa del cine.

Nivel constante

Algunos cineastas han tenido rachas casi tan brillantes como esta que acabamos de evocar del Bergman de los 50; muy pocos han mantenido ese nivel a lo largo de años posteriores.

El milagro de este cineasta (que en la España de la época nos quisieron vender como cristiano) son sus tres décadas gloriosas y la evolución que sufrió en particular en los años convulsos de las nuevas olas de los años 60, en donde su dominio de las técnicas expresivas llegó a ser absoluto, gracias al minimalismo de su diseño de producción y a contar con artistas como el director de fotografía Sven Nykvist (basta comparar su cine con el creciente descuido formal de otros iconos sureños del cine de autor como Fellini o Visconti), por no hablar de esos fascinantes paisajes en que se convierten los rostros amplificados de los actores de su compañía de repertorio.

La belleza transida de Los comulgantes, El silencio, Persona, La hora del lobo, La vergüenza o Pasión, su lista de plenos de los 60, y la increible evolución que representan respecto al neorrealismo y el expresionismo determinista de sus películas primerizas de los años 40, justifica que sus éxitos de la década de los 70, cuando su público se amplió de forma sorprendente, pudieran parecer signo de una cierta autocomplacencia.

¿Bergman haciendo de Bergman? Parece un diagnóstico muy injusto para títulos que van de Gritos y susurros a Fanny y Alexander pasando por Sonata de otoño, su única oportunidad de dirigir a la otra Bergman, Ingrid.

Pero el espectador de la época podía pensar que Bergman experimentaba más en sus producciones para la pequeña pantalla, como la miniserie Secretos de un matrimonio (su mayor éxito popular en Suecia) o su magistral filmación de La flauta mágica.

El paso del tiempo ha colocado sus películas, y los prejuicios del espectador que fuimos, en su lugar. Lo que ahora aparece en primer término es la renovada vigencia de un cineasta que supo elaborar sus fantasmas personales en forma de películas que van más allá de lo autobiográfico para constituirse en una obra cuyas diversas fases se relacionan de forma orgánica.

Unas películas proyectan su sombra sobre otras, prolongando temas de la pieza anterior o desarrollándolos en otra dirección, tal y como hacen por ejemplo músicos o pintores con su arte, los nombres de los personajes (Vogler, Bergerus) se repiten al igual que los actores que los encarnan.

Estudiosos de su cine subrayan cómo sus películas se pueden periodizar por las actrices (y, en ocasiones, compañeras en la vida real) que las protagonizan; hay una fase Liv Ullman, por ejemplo, que sucede a las fases de Bibi Andersson e Ingrid Thulin. O se puede enfocar la fecunda utilización del teatro (su gran pasión) y lo teatral en su cine: minimalismo dramático, economía expresiva, etcétera. Pero sobre todo hay que rescatar a Ingmar Bergman de los juicios previos que algunos detractores, como antaño sus idólatras cristianos, asocian con su cine.